Hace varios meses, conocí a mi hepatopaciente favorito, Gero. Venía remitido por su médico de toda la vida, al que en pocas ocasiones se había acercado a saludar. Venía para quedarse.

El culpable era un hígado castigado por el alcohol desde hacía mucho tiempo. Se había defendido a cicatrices y ahora, agotado, dimitía de casi todas sus funciones imprimiéndole a Gero un color amarillento en los ojos y la piel, un color que presagiaba el ingreso en el hospital desde la primera mirada que cruzamos.

Me contó que había sido poco a poco, que le dolía el costado desde hacía meses, las piernas y el abdomen ganaban el volumen que al resto del cuerpo le faltaba, y le costaba coger aire y caminar desde hacía semanas. Me contó que vivía solo y que solo el espejo se percataba en silencio de su cambio de color. Yo le dije que en el hígado había algo más que las cicatrices, y que era grave, y merecía toda mi atención y la suya. Después de un silencio me preguntó sólo una cosa "¿Puedes llamar a mi hija Julia?"

Me sorprendió que al preguntarle su número de teléfono no necesitó que le acercase el móvil, lo dijo de memoria y al instante, como dirías tu fecha de nacimiento.

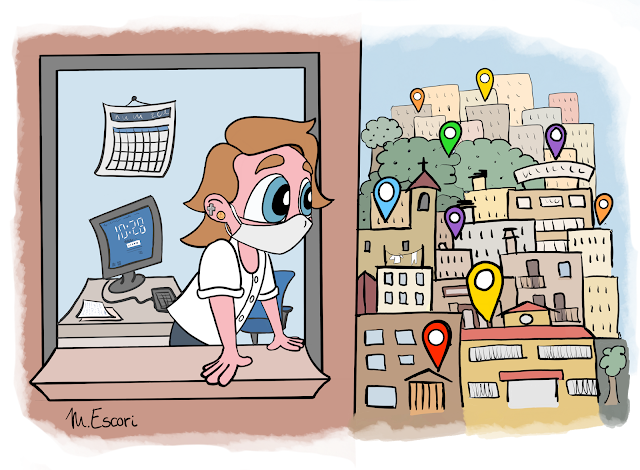

Me fui al despacho, marqué, me presenté y Julia, al otro lado, respondió. Le dije que su padre iba a ingresar, que estaba muy grave, que podría venir a acompañarlo un momento mientras yo lo atendía. Me interrumpió para gritar que no vendría, que ya sabía suficiente, me advirtió que no la llamásemos de nuevo porque ya no quería conocer el final de esta historia. Le pedí disculpas y entre sollozos colgó el teléfono.

No sabía cómo contárselo a Gero, ensayaba de camino al box, me sentía capaz de explicarle con detalle que su hígado lo abandonaba, pero no tenía ni idea de cómo decirle que su hija renunciaba a venir a despedirse. Evitando que el contacto visual me delatase, me senté en su camilla, le cogí la mano y cuando quise empezar a hablar y nos miramos, me di cuenta de que estaba ya todo dicho. "No va a venir. "

Lo supo incluso antes que yo. Me contó que no había sido el padre que hubiera deseado, que hacía muchos años que no hablaban por muchas y poderosas razones que le pesaban, que había cometido errores a su juicio imperdonables que dejarían a dos nietos sin conocer a su abuelo amarillo. Pero tenía que intentarlo ahora que el semáforo de la piel se le ponía en ámbar, y antes de detenerse por completo lo intentó. Me dijo que la echaba de menos a diario y que sólo quería verla; creo que quería pedirle perdón.

Con Gero aprendí muchas cosas sobre cirrosis hepática, hepatocarcinoma, síndrome hepatorrenal... pero también entendí que no debemos esperar para hacer esa llamada que nos ronda la cabeza, que con el tiempo la culpa es un parásito que solo sabe crecer, que reunir valor para pedir perdón nos hace tan grandes como saber perdonar, y que hay que intentarlo siempre y hasta el final.